Die Stadt und ihre Geschichte

Naumburg. Im 18. Jahrhundert führte die Poststraße von Kassel kommend durch Tennstedt.

Die mittelalterlichen Handelsstraßen waren für den Vertrieb des Färberwaids überaus von Vorteil, denn Tennstedt gehörte neben Langensalza, Gotha, Arnstadt und Erfurt zu den 5 großen Waidstädten in Thüringen. Mit dem Niedergang des Waidhandels verlor Tennstedt seine wirtschaftliche Bedeutung. Die Bevölkerung verarmte. Kriege, Plünderungen und Brandschatzungen taten ihr Übriges.

Dieses änderte sich erst wieder mit der Entdeckung der Schwefelquelle im Jahr 1811. Die Aufnahme des Badebetriebes 1812 brachte der Bevölkerung wieder bescheidenen Wohlstand ein. Die Schwefelquelle mit dem bezeichnenden Namen "Stinkender Molch" ist jedoch nur eine von 150 Quellen im und um das Gebiet der Stadt, die es bis zur Intensivierung der Landwirtschaft zu DDR-Zeiten hier noch gab. Zahlreiche Quellen sind heute noch zu finden. Die 3 Hauptquellen - Gläserloch, Kutscherloch und Bruchteich - liegen im Naturschutzgebiet am westlichen Rand der Stadt und schütten pro Sekunde ca. 200 l nährstoffarmes, jedoch glasklares Wasser aus. Im Sonnenschein erstrahlen die Quelltrichter in einem herrlichen Farbenspiel, welche bereits dem berühmtesten Badegast unserer Stadt, Johann Wolfgang von Goethe, auffielen. Der große Meister deutscher Literatur weilte von Juli bis September 1816 in unseren Mauern.

Aber noch andere kluge Köpfe lebten und arbeiteten in Tennstedt. So empfahl der damalige Stadtphysikus und Stadtarzt Christoph Hellwig die Anwendung eines "Zahn-Bürstleins" zur Pflege der Zähne und veröffentlichte diese Empfehlung erstmals im Journal "Curieuses und nützliches Frauenzimmer-Apothecken", welches im Jahr 1700 im Verlag Friedrich Groschuff zu Leipzig erschien. In diesem Werk lieferte er seiner vorwiegend weiblichen Leserschaft die Rezepte für Zahnpulver und Zahnwässerchen gleich mit. Gleichzeitig betrieb er einen regen Versandhandel für Pillen und Wässerchen und brachte besagtes "Zahn-Bürstlein" von Tennstedt aus in Umlauf.

Von 1794 bis 1796 wurde Friedrich Freiherr von Hardenberg im Kreisamt Tennstedt als Verwaltungsfachmann ausgebildet. Unter dem Namen "Novalis" ging Hardenberg als Romantiker in die deutsche Literaturgeschichte ein. Sein Ausbilder war der weit über die Grenzen Tennstedts bekannte Jurist und Amtmann Coelestin August Just. Er war nicht nur Sächsischer Kreisamtmann und Preußischer Regierungsrat, sondern auch Mitglied der Regierung in Erfurt.

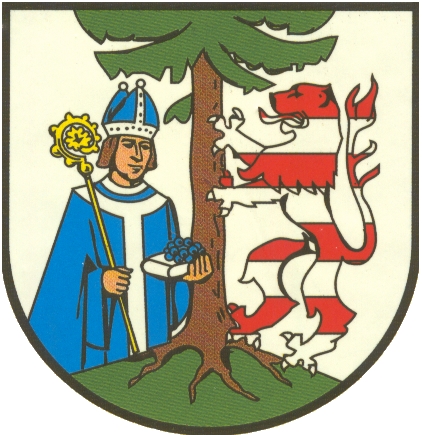

Der Name unserer Stadt war in ihrer Schreibweise sehr vielfältig und wird meist zurückgeführt auf Tannenstadt. Aus diesem Grund wurde auch eine Tanne mit einem Bischof und dem Thüringer Löwen in das Stadtwappen aufgenommen. Allerdings könnte sich der Name auch auf das keltische Wort "Tain" beziehen, was für Wasser steht. Aus der ersten urkundlichen Erwähnung Dannistath wurde im Laufe der Zeit Tennstedt. Der Gründung des Schwefelbades verdankt Tennstedt den Namenszusatz "Bad", welcher der Stadt im Jahr 1925 verliehen wurde.

Seit 2005 trägt die ländlich geprägte kleine Kurstadt am Rande der Welterberegion Wartburg-Hainich das Prädikat "Staatlich anerkannter Ort mit Heilquellenkurbetrieb".

Panoramablick über Bad Tennstedt